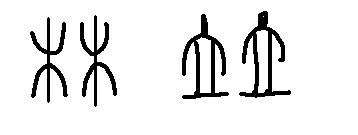

林・並

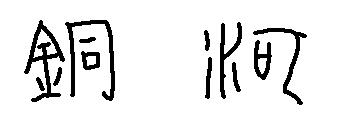

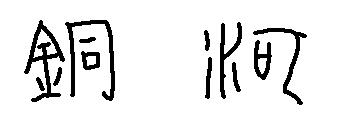

銅・河

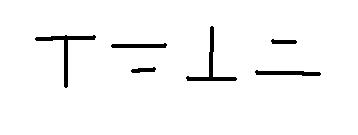

『説文解字』には、漢字のつくり方と使い方6種類が かかれています。それら6種類のことを「六書(りくしょ)」といいます。したの文字は「篆文」で表された文字です。 上から「下・上」「林・並」「銅・河」を表します。

| 六書 |

|---|

| 象形 | 「象形」とは“形をかたどる”という意味である。つまり「絵文字」。 |

| 会意 | 「象形」や「指示」を組み合わせてつくられた文字のこと。例えば「林」や「並」など。「林」は「象形」である「木」が二つ組み合わさった文字である。 |

| 形声 | 半分は意味、半分は音を表す文字のこと。例えば「銅」「河」など。「銅」は片方は「金属」であるということを表し、もう片方は読み方「同(どう)」を表す。 |

| 転注 | ある似た意味どうしの漢字の片方の字音を変えること。(ちょっと難しい) |

| 仮借 | どの漢字でも表せないとき、意味は違うが読み方が同じという漢字を借りて無理やり表したもの。(これも難しい) |

| 指事 | “抽象的な物事を表す”の意味。例えば「一、二、三」や「上下」など、絵では表せない文字。 |